Malgré certaines avancées légales visant à en réduire l’utilisation, le plastique reste un problème dramatique. Au rythme actuel, la quantité reversée chaque année dans la nature pourrait même doubler d’ici à 2040 (Lau 2020). En cause ? une production de plastique en croissance constante, une prédominance du plastique à usage unique, une mauvaise gestion des déchets et une décomposition très lente.

S’intéresser à la problématique des microplastiques, c’est avant tout prendre conscience que la santé des humains, des animaux sauvages et domestiques, des plantes et de l’environnement, est étroitement liée et interdépendante (Bidashimwa 2023).

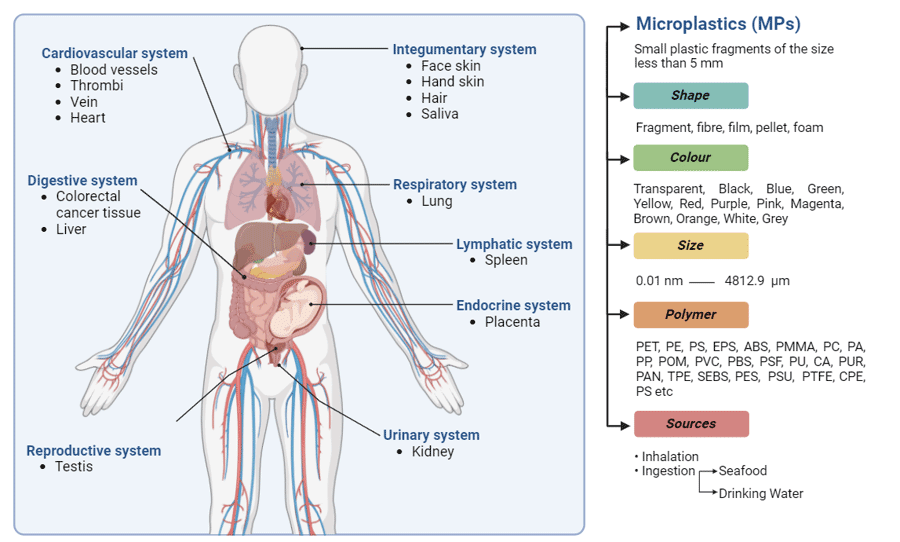

Qu’est-ce qu’un microplastique ?

Commençons par le commencement : le plastique. Il s’agit d’un polymère, soit d’un assemblage de molécules diverses (souvent dérivées du pétrole), auquel sont ajoutées diverses substances chimiques selon les propriétés souhaitées. Les principaux types de plastiques sont les acryliques, les polyesters, les silicones, les polyéthylènes, les polypropylènes, les polyuréthanes et les plastiques halogénés. Autant de matières que nous avons toutes et tous déjà lues dans la composition d’un vêtement, d’un produit cosmétique, d’un produit ménager et bien d’autres.

La dégradation du plastique va produire des particules de taille plus ou moins petite. On parle de microplastiques lorsque cette taille est inférieure à 5mm et de nanoplastiques à partir de 1μm. En raison de cette faible taille, les microplastiques s’accumulent dans tous les milieux : sol, eau, air, plantes, animaux. Comme pour la pollution aux métaux lourds, ils s’accumulent d’autant plus dans les tissus des animaux se situant en haut de la chaîne alimentaire.

Du plastique au nanoplastique (copyright : Winiarska 2024 Environmental Research).

Une problématique santé sous-estimée

La problématique des microplastiques est largement sous-estimée par les sociétés savantes. De nombreux scientifiques appellent ainsi les pouvoirs publics à prendre la pleine mesure de la menace, et leurs confrères à accroître le nombre d’études d’impacts sur la santé humaine (Coffin 2021).

Sur le plan de la recherche, si le nombre d’études chez l’humain est encore très restreint, c’est avant tout à cause de la grande complexité du sujet. En effet, les microplastiques sont des substances extrêmement diverses : formes, tailles, propriétés chimiques, imbrications de substances les unes dans les autres, substances inconnues non déclarées par les industriels, etc. À cette diversité s’ajoute leur caractère ubiquitaire et persistant, soit leur capacité à se répandre absolument partout, et à mettre très longtemps avant de se dégrader. Enfin, pour des raisons éthiques évidentes, les études d’impacts ne peuvent se réaliser qu’in vitro (sur des cellules humaines isolées) ou in vivo (sur des souris ou rats). Chez l’humain, seules des études d’observation sont réalisables, et celles-ci font encore face à de grosses lacunes méthodologiques (Brachner 2020).

Tout cela a poussé l’Organisation Mondiale de la Santé à statuer dans un rapport de 2019 que, du fait du faible nombre d’études spécifiques à l’humain, les microplastiques ne constituaient pas une menace de santé publique. Ce qui a bien entendu fait bondir et réagir certains chercheurs, rappelant à l’OMS qu’affirmer une absence de risque ne peut se faire sur l’absence de données, et qu’il était irresponsable de propager de telles affirmations (Leslie 2020).

La très prestigieuse revue scientifique “Nature”, si ce n’est la plus prestigieuse, a d’ailleurs publié en avril 2024 dernier un édito tirant la sonnette d’alarme : les microplastiques sont partout, s’accumulent dans les organes, et il est plus qu’urgent d’en comprendre les conséquences sur la santé humaine (Nature Medicine 2024).

Exposition humaine aux microplastiques

Il est donc à présent bien établi que les microplastiques peuvent pénétrer et s’accumuler chez l’humain (Roslan 2024, Winiarska 2024). Voici quelques chiffres résumant les études existantes, et qui permettent de se rendre compte de l’étendue du phénomène :

- Plusieurs dizaines de familles de plastiques retrouvées, 13 couleurs, 5 formes et des fragments de taille très variable.

- Présence dans 8 de nos 12 grands systèmes d’organes : cardiovasculaire, digestif, respiratoire, endocrinien, lymphatique, immunitaire, urinaire, reproducteur.

- Présence dans les fluides : sang, urines, salive, lait maternel.

- Mais aussi dans le placenta, les cheveux, la peau.

Localisation et caractérisation des microplastiques identifiés dans le corps humain (copyright : Roslan 2024 Journal of Global Health).

Les microplastiques peuvent pénétrer l’organisme humain via trois voies :

- L’inhalation (voie respiratoire).

- L’ingestion (voie digestive).

- Le contact avec la peau (voie cutanée).

Nous y sommes donc exposés par la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, les vêtements que nous portons, etc. La liste est longue.

Le niveau d’exposition d’un individu est difficile à évaluer, d’autant qu’il s’agit d’un sujet d’étude récent. Certains chercheurs l’estiment entre 0,1 et 5g par semaine, soit le poids d’une carte de crédit (Senathirajah 2021). Cela varie bien entendu d’un individu à l’autre en fonction du degré d’exposition lié à son environnement et ses modes de consommation.

Fait encore plus inquiétant, les enfants seraient proportionnellement à leur poids beaucoup plus exposés que les adultes (Zhang 2021). Dans cette étude, les chercheurs ont comparé la présence de deux types de microplastiques (polyéthylène téréphtalate et polycarbonate) dans les selles de 6 enfants et 10 adultes américains. Résultat : les enfants présentaient 14 fois plus de microplastiques par kilos de poids de corps que les adultes. De quoi faire réfléchir les parents à deux fois avant de faire chauffer un biberon en plastique pour le petit dernier… des versions en verre ou inox existent à présent sur le marché.

Voyons à présent plus en détails les trois voies de contamination.

Contamination par ingestion (voie digestive)

La voie digestive, essentiellement via l’alimentation et la boisson, est considérée comme la première source d’exposition. Même si nous manquons encore de données sur la concentration exacte en microplastiques des aliments, retenons que la contamination semble globalement systématique peu importe l’aliment (Heo 2024). L’alimentation “zéro contamination” est donc une utopie. En revanche, le degré de contamination sera quant à lui largement influencé par un grand nombre de facteurs tout au long de la chaîne alimentaire (Vdovchenko 2024) :

- Consommation directe des microplastiques par les animaux terrestres ou aquatiques.

- Contamination croisée sur les chaînes de production : vêtements des employés, matériaux des machines, eau non filtrée, containers de stockage, planches à découper en plastique, etc.

- Dépôt possible de microplastiques aériens (présent dans l’air ambiant) sur l’aliment.

- Diffusion de microplastiques du packaging dans l’aliment (rôle majeur).

Un exemple emblématique est l’eau. Des microplastiques sont en effet systématiquement retrouvés, peu importe qu’il s’agisse d’eau du robinet, d’eau en bouteille plastique, carton, et même en verre (Gambino 2023, Danopoulos 2021). Ceci n’a rien de surprenant lorsque l’on sait que même l’eau bue directement dans le ruisseau d’une montagne reculée et en haute altitude, aura toutes les chances d’être contaminée (Padha 2022).

Si l’aliment en lui-même est plus ou moins contaminé, certaines pratiques en cuisine peuvent considérablement augmenter sa teneur en microplastiques. En effet, toute abrasion mécanique, exposition à la chaleur ou contact avec un pH acide d’un ustensiles, réceptacle ou emballage plastique, va inévitablement entraîner une fuite de fragments dans l’aliment ou la boisson. Les exemples du quotidien sont multiples : l’eau chauffée dans une bouilloire en plastique, le sachet de thé dans son eau bouillante, le plat en barquettes réchauffé au micro-onde, le plat acide (vinaigre, tomate, citron) conservé au réfrigérateur dans une boîte en plastique, le plat cuisiné dans une poêle anti-adhésive et mélangé avec des ustensiles en plastique, etc. Précisons que même la conservation au froid et sans acidité d’un aliment dans une boîte plastique va tout de même entraîner un relargage de microplastiques, certes moins important mais facilement évitable avec une boîte en verre ou en inox.

Contamination par inhalation (voie aérienne)

Les microplastiques aériens polluent aussi bien l’air intérieur de votre habitat que l’air extérieur. A l’intérieur, ils peuvent provenir de vos vêtements, tissus, meubles, revêtements, objets plastiques, etc. À l’extérieur il peut s’agir de résidus agricoles, de frottement des pneus de voiture, de la décomposition des déchets plastiques, de rejets industriels, etc.

A partir d’une certaine taille, ces microplastiques peuvent franchir l’épithélium des alvéoles pulmonaires, rejoindre la circulation sanguine et ainsi être distribués à travers l’organisme. Des biopsies de tissus pulmonaires ont clairement mis en évidence cette contamination (Amato-Lourenço 2021).

Contamination par la peau (voie cutanée)

La peau constitue la troisième barrière entre le monde extérieur et notre milieu intérieur. À nouveau, il semblerait qu’à partir d’une certaine tailles les microplastiques puissent franchir cette barrière. Ce passage se ferait plus facilement au niveau des glandes sudoripares (réparties sur l’ensemble de la peau), des cheveux et des plaies éventuelles. Toutefois, la recherche en est encore à un stade préliminaire, et de nouvelles études seront sûrement publiées dans les prochaines années pour mieux comprendre le degré et les mécanismes d’infiltration cutanée des microplastiques. À nouveau nous pouvons évoquer les vêtements en contact direct avec la peau, mais également les cosmétiques.

Toxicité et conséquences santé

En fonction de leur taille, les microplastiques ont donc la capacité de traverser nos membranes cellulaires, ou simplement de s’y fixer. Ils pourraient ainsi exercer une toxicité dans la cellule et à l’extérieur de celle-ci.

La toxicité des microplastiques repose avant tout sur les substances chimiques les composant. On en compterait jusqu’à 10.000 différentes. Parmi les plus célèbres citons les bisphénols, les phtalates, les PCB, les retardateurs de flamme, etc. De nombreuses substances n’ont par ailleurs pas été étudiées, et leur innocuité n’est donc absolument pas certaine. Ces composés sont pour beaucoup des perturbateurs endocriniens ou carcinogènes parfaitement connus. L’effet “cocktail”, soit l’effet de ces différentes substances combinées, est en revanche très peu étudié et pourrait dans certains cas s’avérer encore plus inquiétant.

Par ailleurs, il est établi que les microplastiques ont la capacité d’absorber et accumuler les contaminants environnementaux. Ainsi, ils véhiculent non seulement les substances toxiques inhérentes à leur composition chimique, mais également les polluants environnementaux avec lesquels ils ont été en contact.

Enfin, un autre mécanisme qui inquiète beaucoup les chercheurs est le rôle que pourraient jouer les microplastiques dans les maladies à transmission vectorielle (paludisme, chikungunya, encéphalite japonaise, dengue, kala-azar et filariose lymphatique). En effet, les débris plastiques constituent des environnements propices à la reproduction des vecteurs et des agents pathogènes, en particulier dans les zones peuplées et à risque sanitaire.

Citons quelques effets démontrés dans les études :

- Augmentation du stress oxydatif (Martinez 2024).

- Diminution des macrophages, associée à une augmentation de l’inflammation et de l’apoptose (mort cellulaire) (Wang 2024).

- Altération de l’ADN et de sa réplication (Martinez 2024, Teixeira 2010).

- Corrélation entre le niveau d’exposition aux microplastiques et la survenue de maladies inflammatoires de l’intestin (Yan 2022), l’augmentation du risque de cancers, de problèmes respiratoires et de troubles neurologiques (Oddone 2014, Kolstad 1995, Winiarska 2024).

- Altération de la composition du microbiote, augmentation de la perméabilité et de l’inflammation intestinale (Molina 2022).

- Altération épigénétique transgénérationnelle (López de Las Hazas 2022).

- Altération de la fertilité (Yu 2021).

Si les preuves relatives à la toxicité et aux conséquences santé des microplastiques s’accumulent dans les expériences in vivo chez la souris et in vitro sur des cellules humaines isolées, toute la problématique est à présent de le démontrer in vivo chez l’homme. Cela peut prendre des années. En attendant, il semble évident que la logique voudrait que, par empirisme, le principe de précaution s’impose. D’autant que la toxicité des divers polluants et perturbateurs endocriniens véhiculés par ces microplastiques est quant à elle tout à fait démontrée chez l’humain. Leurs effets pourraient concerner de nombreuses pathologies : cancers, diabète, obésité, problème de fertilité, troubles gastro-intestinaux, neurotoxicité, inflammation chronique, etc. Voyons à présent comment mieux contrôler ces risques au quotidien.

En pratique, que faire ?

Vous l’aurez donc compris, le “zéro microplastiques” est tout simplement impossible, même en habitant dans une région reculée du monde et isolée de toute modernité. En revanche, vous avez le pouvoir d’agir au quotidien sur votre degré d’exposition. Pour cela, vous pourrez essentiellement agir au niveau alimentaire et domestique (Snekkevik 2024) :

- Filtrer son eau avec un système de filtration sur robinet ou sous évier, validé par des études (les carafes filtrantes, d’ailleurs elles-mêmes en plastique, n’ont aucun intérêt), et transporter votre eau dans une gourde en inox.

- Ne jamais cuire de nourriture ou de boisson dans un contenant plastique (ce qui inclue la majorité des bouilloires et des cafetières à filtre).

- Remplacer tous ses ustensiles, plats, contenants, vaisselle en plastiques par de l’inox, du verre ou de la céramique.

- Limiter au maximum l’usage des poêles anti-adhésives et les remplacer par des poêles en inox. Bien sûr, une exception sera faite pour les crêpe car l’inox ne fonctionne pas ; dans ce cas on veillera à ce que la poêle ne soit aucunement rayée, sinon il faudra en changer.

- Ne faire aucune concession lorsqu’il s’agit d’un nourrisson : les biberons en plastique, chauffés à répétition, ne devraient plus être employés (Xu 2023). Les biberons en verre ou en inox (qui ont l’avantage d’être incassables) existent.

- Éviter les sachets de thé, qui peuvent relarguer plus de 1.000 particules de microplastiques par infusion, et privilégier le thé en vrac avec un infuseur en inox (Mei 2022, Yue 2024).

- Cuisiner autant que possible des aliments bruts et limiter au maximum les plats préparés sous emballages plastiques.

- Réduire au maximum l’usage du plastique unique. Les plastiques biodégradables, ou bio-sourcés, renferment autant d’additifs chimiques controversés que le plastique conventionnel (Zimmermann 2020).

- Limiter la consommation des gros poissons à une ou deux fois par mois (thon, espadon, marlin, etc.).

- Privilégier les matériaux naturels pour les objets du quotidien (meubles, décorations, jouets, etc.) : bois massif et non vernis (ou avec de la cire naturelle), fibres végétales (rotin, raphia, osier, jute, coco, etc.), métal.

- Pour le textile (vêtements, serviettes, draps, rideaux, tapis) opter pour des compositions 100% naturelles : coton biologique, lin, laine, chanvre, etc. Les fibres synthétiques en plastique recyclé présentent un intérêt certain pour réduire la charge globale de plastique à échelle mondiale, mais ne règlent en rien la problématique de son impact santé. A chacun de placer le curseur selon ses propres sensibilités.

- Nettoyer au vinaigre, savon noir et bicarbonate de soude, plutôt qu’avec des produits ménagers « chimiques ».

- Aérer son intérieur au moins deux fois 15 à 30 minutes par jour, et passer l’aspirateur (idéalement à filtre HEPA) plusieurs fois par semaine afin de réduire la quantité de microplastiques de votre air intérieur (Yee Kek 2024).

Enfin, il sera bénéfique pour toutes et tous de faire en routine préventive une détoxification globale de son organisme une à deux fois par an. Mais ce n’est pas le sujet de cet article.

Conclusion

L’exposition croissante des êtres humains aux microplastiques est une évidence. De même, à l’instar des autres mammifères, la présence de ces microplastiques a été clairement identifiée dans les organes et sécrétions humaines.

Les conséquences sur la santé sont très loin d’être comprises. Une chose est certaine cependant : au regard du nombre croissant d’études pointant l’implication des microplastiques dans un grand nombre de pathologies et de perturbations, tant chez l’animal que sur des cellules humaines in vitro, il apparaît totalement irresponsable de ne pas faire primer le principe de précaution. Tant pour la santé des hommes, des sols, des espèces animales, ainsi que l’intégrité sanitaire de l’eau et de la chaîne alimentaire.

Adopter dès maintenant, à l’échelle individuelle, des mesures visant à réduire son exposition, notamment domestique, et à augmenter sa détoxification, semble relever du bon sens.

Il va s’en dire que si nous parlons ici des microplastiques, le raisonnement s’applique tout autant aux autres polluants environnementaux : pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, composés de combustion, etc. Noter d’ailleurs qu’installer un vrai système de filtration d’eau, qualitatif et validé, vous permettra de réduire d’emblée votre exposition quotidienne à une belle partie de tous ces polluants.

La détoxification annuelle, et idéalement bi-annuelle, agira positivement sur toutes ces sources de pollution, à condition qu’elle soit correctement faite. Un professionnel de santé formé à la physionutrition ou à la médecine fonctionnelle saura vous accompagner dans cette démarche.

Sources

Amato-Lourenço 2021 Journal of Hazardous Materials – Presence of airborne microplastics in human lung tissue.

Bidashimwa 2023 British Medical Journal – Plastic pollution: how can the global health community fight the growing problem?

Brachner 2020 International Journal Environmental Research Public Health – Assessment of human health risks posed by nano-and microplastics is currently not feasible.

Coffin 2021 PlOs Biology – Addressing the environmental and health impacts of microplastics requires open collaboration between diverse sectors.

Danopoulos 2021 PLoS One – Microplastic contamination of drinking water: A systematic review.

Gambino 2023 Environmental Science: Water Research & Technology – Characterization of microplastics in water bottled in different packaging by Raman spectroscopy.

Heo 2024 Rev – A systematic review and quality assessment of estimated daily intake of microplastics through food.

Kolstad 1995 British Medical Journal – Exposure to styrene and chronic health effects: mortality and incidence of solid cancers in the Danish reinforced plastics industry.

Kosuth 2018 PLoS One – Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt.

Lau 2020 Science – Evaluating scenarios toward zero plastic pollution.

Leslie 2020 Environment International – Where is the evidence that human exposure to microplastics is safe?

López de Las Hazas 2022 Advances in Nutrition – Untoward Effects of Micro- and Nanoplastics: An Expert Review of Their Biological Impact and Epigenetic Effects.

Martinez 2024 PLoS One – Chemical reactivity theory to analyze possible toxicity of microplastics: Polyethylene and polyester as examples.

Mei 2022 Foods – Identification and Evaluation of Microplastics from Tea Filter Bags Based on Raman Imaging.

Molina 2022 Frontiers in Nutrition – Is there evidence of health risks from exposure to micro- and nanoplastics in foods?

Oddone 2014 World Journal of Gastroenterology – Occupational exposures and colorectal cancers: a quantitative overview of epidemiological evidence.

Padha 2022 Environmental Research – Microplastic pollution in mountain terrains and foothills: A review on source, extraction, and distribution of microplastics in remote areas.

Rahman 2021 Science of the total Environment – Potential human health risks due to environmental exposure to nano- and microplastics and knowledge gaps: A scoping review.

Roslan 2024 Journal of Global Health – Detection of microplastics in human tissues and organs: A scoping review.

Senathirajah 2021 Journal of Hazardous Materials – Estimation of the mass of microplastics ingested – A pivotal first step towards human health risk assessment.

Snekkevik 2024 Heliyon – Beyond the food on your plate: Investigating sources of microplastic contamination in home kitchens.

Teixeira 2010 Mutagenesis – Cytogenetic and DNA damage on workers exposed to styrene.

Vdovchenko 2024 International Journal of Molecular Sciences – Mapping Microplastics in Humans: Analysis of Polymer Types, and Shapes in Food and Drinking Water—A Systematic Review.

Wang 2024 Ecotoxicology and Environmental Safety – Microplastics induced apoptosis in macrophages by promoting ROS generation and altering metabolic profiles

Winiarska 2024 Environmental Research – The potential impact of nano- and microplastics on human health: Understanding human health risks.

Woodruff 2024 University of California San Francisco, ucsf.edu – I’m a Microplastics Researcher. Here’s How To Limit Their Dangers.

Xu 2023 Environment International – Exposure to irregular microplastic shed from baby bottles activates the ROS/NLRP3/Caspase-1 signaling pathway, causing intestinal inflammation.

Yan 2022 Environmental Science & Technology – Analysis of Microplastics in Human Feces Reveals a Correlation between Fecal Microplastics and Inflammatory Bowel Disease Status.

Yee Kek 2024 Environmental Research – Critical review on airborne microplastics: An indoor air contaminant of emerging concern.

Yue 2024 Food Chemistry – Reducing microplastics in tea infusions released from filter bags by pre-washing method: Quantitative evidences based on Raman imaging and Py-GC/MS.

Yu 2021 Journal of Hazardous Materials – Long-term nanoplastics exposure results in multi and trans-generational reproduction decline associated with germline toxicity and epigenetic regulation in Caenorhabditis elegans.

Zhang 2021 Environmental Science & Technology Letters – Occurrence of Polyethylene Terephthalate and Polycarbonate Microplastics in Infant and Adult Feces.

Zimmermann 2020 Environment International – Are bioplastics and plant-based materials safer than conventional plastics? In vitro toxicity and chemical composition.

2024 Nature Medicine – Microplastics are everywhere — we need to understand how they affect human health.